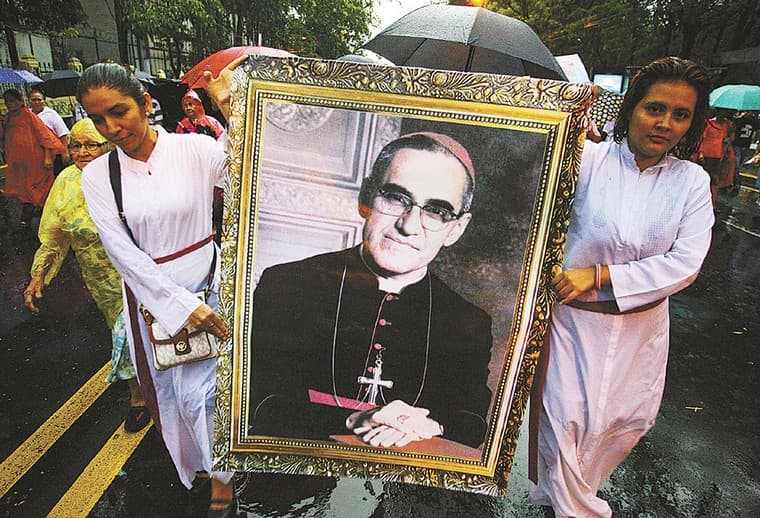

Recuerdos de Romero

Semblanza. En 1980 Javier Darío Restrepo fue enviado a El Salvador para contar los días posteriores al asesinato del arzobispo Óscar Romero, que días atrás fue canonizado por el Vaticano. El relato del periodista, que aquí reproducimos, formó parte del libro ‘Testigo de seis guerras’

Llegué a San Salvador ocho días después del funeral de monseñor Romero y volví a ver aquella catedral, una enorme construcción inconclusa que exhibía, como muñones, las varillas de acero de torres y vigas aún por fundir. Cuando la vi por primera vez, los guerrilleros habían montado allí su secretariado de propaganda. La fachada del templo casi desaparecía cubierta con afiches, pasacalles y mantas de propaganda, que ahora daban voz a grupos católicos que oraban o protestaban.

Circundaba a esa catedral un aire de tristeza y de pasmo porque persistía el recuerdo de aquel sangriento funeral del 30 de marzo de 1980. Todas las naves, las capillas laterales, el atrio y buena parte de la plaza se habían colmado con una muchedumbre acongojada que iba a despedir a su pastor y a sentar su protesta.

Desde el primer momento, los salvadoreños habían sabido quiénes eran los asesinos. Fueron los mismos que interrumpieron la misa fúnebre con disparos y con bombas que, al explotar, sembraron el pánico. Y aunque los celebrantes quisieron continuar el culto en una capilla lateral, fue imposible, dijo uno de ellos, porque cálices, hostias, vino y ornamentos se habían perdido en medio de la colosal confusión. Desde entonces se habló de 40 muertos y de 200 heridos. Otros refirieron la muerte de 20, víctimas de las balas oficiales.

La matanza no parecía posible después de lo ocurrido el 23 de marzo, al atardecer, cuando un sicario contratado por el mayor Roberto d’Aubuisson hizo un solo disparo que le dio muerte a monseñor Romero en la capilla de la clínica La Divina Providencia, cuando celebraba la misa por el alma de la madre del periodista Jorge Pinto, un hombre que parecía firmar su pena de muerte con cada uno de sus editoriales de oposición.

D’Aubuisson, presidente en ese entonces de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), le pagó mil colones al sicario por su trabajo, según reveló desde una cárcel de Estados Unidos el capitán de aviación Álvaro Rafael Saravia, parte del grupo que planeó el atentado. Al revisar mis notas sobre los dos episodios me pregunto: ¿quién es este hombre capaz de inspirar el afecto de la muchedumbre atacada en la catedral y el odio de los asesinos y de los que tiraron a matar en el templo?

Monseñor salvadoreño

Mi primer encuentro con él fue en enero de 1979, a la entrada del seminario Palafoxiano de Puebla, en México, donde se reunía la Tercera Asamblea de Obispos Latinoamericanos. Entonces escribí: “Todos los periodistas acreditados ante el Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano) llevábamos el nombre del obispo Romero en nuestras agendas como un objetivo de trabajo.

Y una mañana, durante un receso, lo tuvimos ahí, al alcance de nuestras cámaras y micrófonos. De baja estatura, piel trigueña, con la apariencia de timidez de cualquier curita de pueblo. Cuando lo cercamos miró alrededor como en busca de ayuda. No parecía, ciertamente, el personaje que uno presentía detrás de las estremecedoras noticias que llegaban desde El Salvador.

Era un hombre al que la notoriedad había tomado por sorpresa. Como suele ocurrir con los grandes hombres, él era el último en enterarse de la magnitud del papel que estaba desempeñando en su país”.

Podría ser el calor de la sobria sotana negra o el apretujamiento a que lo sometíamos, pero entre respuesta y respuesta tenía que limpiar el sudor de su frente. Ese día le preguntamos en tropel: ¿Cuáles son sus relaciones con el gobierno del presidente (Carlos Humberto) Romero? ¿El ejército tiene que ver con la muerte de los sacerdotes? ¿Qué opina de las pastorales anticomunistas de dos obispos de su país? ¿Es posible un final no violento para el conflicto de El Salvador? Pacientemente, con meticulosidad de científico, el arzobispo respondió a todos, sin eludir preguntas.

Un año después volví a verlo. Los periodistas habíamos madrugado a misa en la catedral, movidos no tanto por la piedad religiosa sino por la necesidad de escuchar una voz fiable y libre, dentro del asfixiante ambiente de represión y censura que se respiraba en El Salvador.

“Una vez más tengo que lamentar que esto continúe, la represión contra un sector del pueblo salvadoreño, y se trata de encubrir la verdad de estos hechos sangrientos. Desde una avioneta se estuvo arrojando veneno contra unos manifestantes. Hay una gran convergencia en señalar a los guardias nacionales como responsables de la balacera”.

El arzobispo se refería a la manifestación de 200.000 personas que el 22 de enero de 1980 había sido ametrallada a solo una cuadra de la catedral. Los datos que recogimos indicaban que habían muerto más de 20 personas, pero esa era una información desconocida por el público porque la radio había sido amordazada y la prensa, como de costumbre, se había mantenido en la línea segura de publicar comunicados y opiniones oficiales.

La emisora del arzobispado había sido dinamitada dos días antes, de modo que este púlpito, ahora rodeado de cámaras y micrófonos, era el único medio de comunicación fiable que le quedaba a El Salvador.

Quien hubiera visto y oído a Óscar Arnulfo Romero años atrás no hubiera podido imaginar lo que los periodistas estábamos viendo esa mañana en la catedral. Sin altisonancias, como quien habla con la familia, el arzobispo denunciaba lo que nadie se atrevía a decir, pero lo suyo era una toma de partido y defensa de los campesinos y los pobres.

Junto al pueblo

Hijo de un telegrafista y de un ama de casa en un insignificante pueblo salvadoreño, Romero había nacido en 1917. En 1942 se ordenó sacerdote en Roma, en donde terminó sus estudios; ejerciendo su ministerio en parroquias campesinas lo habían sorprendido los cambios del Concilio Vaticano II, que tomó con reticencia.

Llamado a dirigir el seminario que antes estaba en manos de jesuitas, había fracasado. Mal administrador, pero excelente sacerdote, fue nombrado obispo, de modo que en 1974 presidía la diócesis de Santiago María.

Fueron los cadáveres de unos campesinos asesinados por la Guardia Nacional los que, como un llamado a voces de la realidad, iniciaron en él un cambio que se acentuaría cuando, como arzobispo de San Salvador, sufrió el asesinato del padre Rutilio Grande, su colaborador más cercano y su amigo, acusado de comunista por el ejército.

Ese domingo de enero de 1980, mientras el arzobispo Romero continuaba sus denuncias, miré hacia un costado, en la nave de la derecha: sobre las bancas, en los pasillos, al pie de los altares, en las gradas del presbiterio, por todas partes, campesinos que dormían, mujeres que cambiaban la ropa a sus hijos, niños que corrían como en un campo de juego. Por todos lados maletas, cajas de cartón, bolsas de plástico, todo el mísero equipaje de un pueblo en fuga.

Se habían venido desde Chalatenango como habían podido, colgados en la parte de atrás de los camiones, de pie en el interior de los buses, o peligrosamente agarrados en la parte alta, sobre el capacete.

El ejército, dijeron, había destruido ranchos y sembrados y, en la refriega, dejaron tendidos en la carretera o bajo los árboles, los cadáveres de 15 personas.

Hacía un rato habíamos leído en la prensa local que los campesinos, en un tiroteo suicida, habían tendido una emboscada a los soldados que avanzaban en un camión. Pero allí, sentados en una banca de la catedral, los campesinos contaron otra cosa.

Según ellos, las presiones de unos terratenientes empeñados en quitarles sus parcelas habían culminado en la ofensiva del ejército hacía dos días. El pretexto del ataque fue el de siempre: que ellos, los campesinos, estaban apoyando a la guerrilla y que eran comunistas, como el arzobispo.

Romero seguía hablando para los salvadoreños, para la prensa y el mundo y esa es la imagen que conservé, aún después de la noticia de su muerte. Rememoro esa figura, revivo esa voz pausada y serena, repaso los textos de sus escritos y le doy la razón al teólogo español Jon Sobrino cuando escribió: “En monseñor Óscar Romero, Dios pasó por El Salvador”. En efecto, en él sintieron los perseguidos que alguien los amaba.